六地蔵について

場所:橘町南楢崎地区(武雄種鶏孵化場前)

- 六地蔵ってなんのためにあるの?

六地蔵や道祖神は集落の入り口などに建てられ、外からの悪疫などが入りこまないように建てたとされます。郷土史『橘町の史跡めぐり』の著者は「以前、この奥に宗泉寺(茂手)の庵寺があったためか、またこの道が昔、長崎街道であったためか」と想定されています。 - いつ頃からあるの?

前出の著書には「石の風化が進み刻字その他、読み取ることができない」と書かれています。一般的に六地蔵が肥前の国で盛んになったのは、室町時代から江戸時代にかけてとされます。 - だれが造ったの?

記録が無いので、いつ、誰がたてたかは分かりませんが、町内各地にある地蔵様は、その周辺で暮らす人々が、地域の安全と平和を願ってまつったものとおもわれます。 - ほかにもあるの?

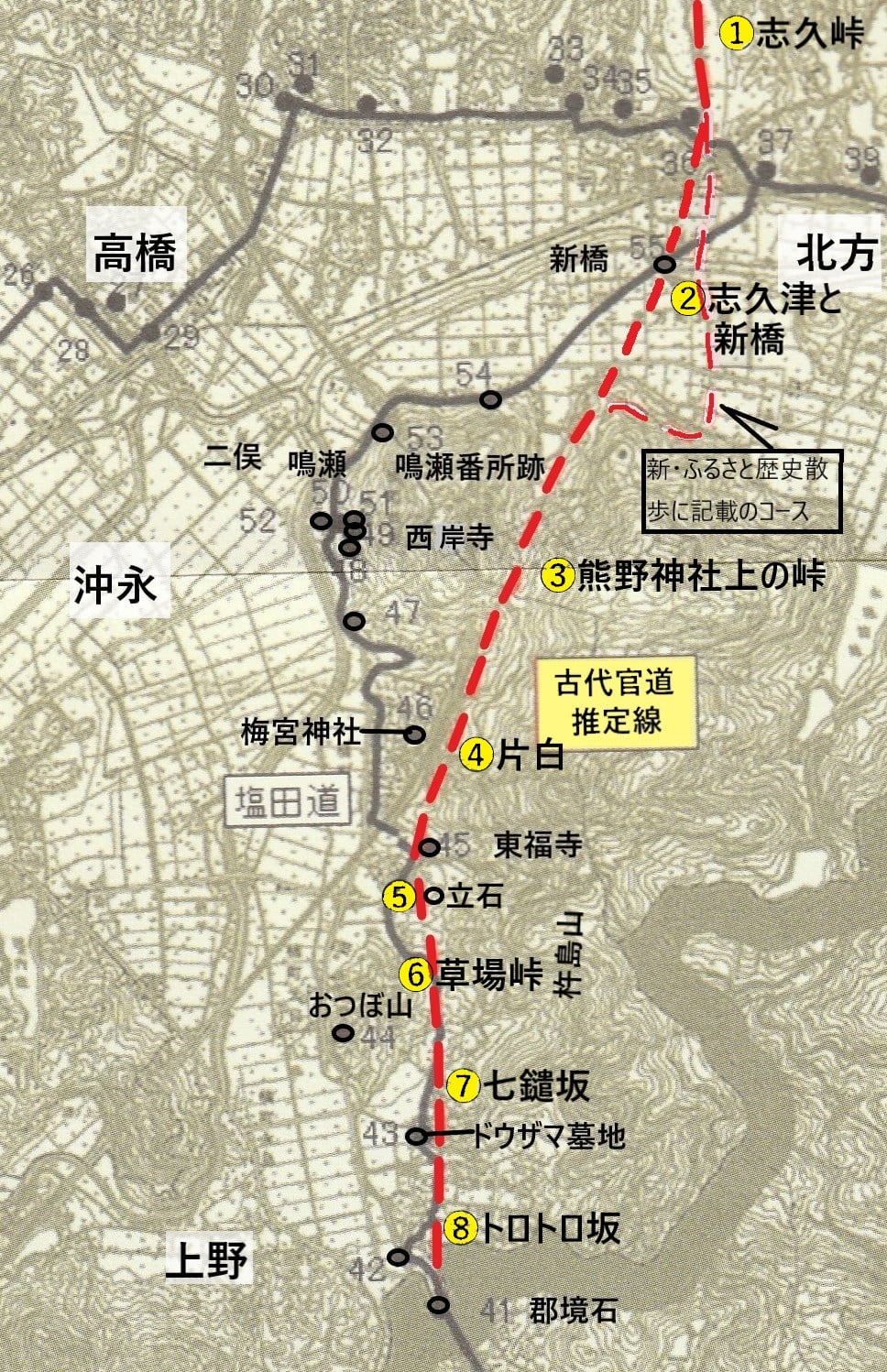

六地蔵は、前出の著書によると、北楢崎(どうざま墓地)、潮見(長泉寺参道)、大日(大日さん境内)、鳴瀬(角醬油屋横の観音様)、片白(長宝寺下ほか)など各地にまつられています。

から.jpg)