六地蔵

六地蔵について

場所:橘町南楢崎地区(武雄種鶏孵化場前)

- 六地蔵ってなんのためにあるの?

六地蔵や道祖神は集落の入り口などに建てられ、外からの悪疫などが入りこまないように建てたとされます。郷土史『橘町の史跡めぐり』の著者は「以前、この奥に宗泉寺(茂手)の庵寺があったためか、またこの道が昔、長崎街道であったためか」と想定されています。 - いつ頃からあるの?

前出の著書には「石の風化が進み刻字その他、読み取ることができない」と書かれています。一般的に六地蔵が肥前の国で盛んになったのは、室町時代から江戸時代にかけてとされます。 - だれが造ったの?

記録が無いので、いつ、誰がたてたかは分かりませんが、町内各地にある地蔵様は、その周辺で暮らす人々が、地域の安全と平和を願ってまつったものとおもわれます。 - ほかにもあるの?

六地蔵は、前出の著書によると、北楢崎(どうざま墓地)、潮見(長泉寺参道)、大日(大日さん境内)、鳴瀬(角醬油屋横の観音様)、片白(長宝寺下ほか)など各地にまつられています。

神武天皇社

神武天皇社

『橘町史跡めぐり』には「神武天皇社はこの地域に残った建借間族が、自分達の祖神である神武天皇をお祭りするために建立した石碑である」と白石町出身の郷土史家の言葉を借りて書かれています。

建借間族とは神武天皇の子孫で、古代のころ杵島山周辺に住んでいたとされる人びとで、常陸の国(今の茨城県)の筑波山周辺へ東征してそこを治めたとされます。

- 神武天皇ってだれ?

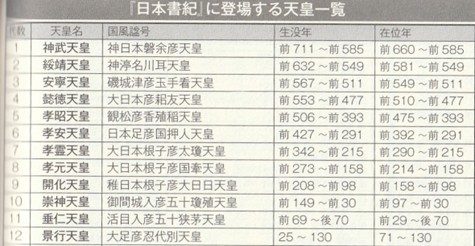

神武天皇は日本最初の天皇とされる人で、日本書記という古い本に書かれています。この天皇には「はつくにしらすすめらみこと」と読み名をふっていますが、第10代の崇神天皇にも「はつくにしらすすめらみこと」と読み名をふっていますので、初代の天皇が二人もいることになります。太平洋戦争までは、日本の天皇は神武天皇から存在していたと教えていましたが、下の表に示したように100年以上も在位している天皇もいることから、今では第10代までは伝説上の人物で、崇神天皇が実在する初代の天皇ではないかと考えられています。

- いつ頃からあるの?

前出の著書には「石の風化が進み神武天皇の文字以外は読み取ることができない」と書かれています。石碑を調査された橘町歴史研究会の前会長によると、石碑は比較的に新しいもので、古代からのものではなさそうとのことです。

- だれが造ったの?

記録が無いので、いつ、誰がたてたかは分かりませんが、南楢崎地区の人がまつったものとおもわれます。

- お祭りの様子は?

前出の著書には「夏祭りが7月14日に南楢崎区全戸が奉仕して浮立などを奉納され、杉の緑の小枝を使った美しい鳥居を作って奉納するのが例になっている」と書かれています。

* 現在も7月14日に全戸で浮立を奉納しています。

七鑓坂(古代官道)

橘町の古代官道

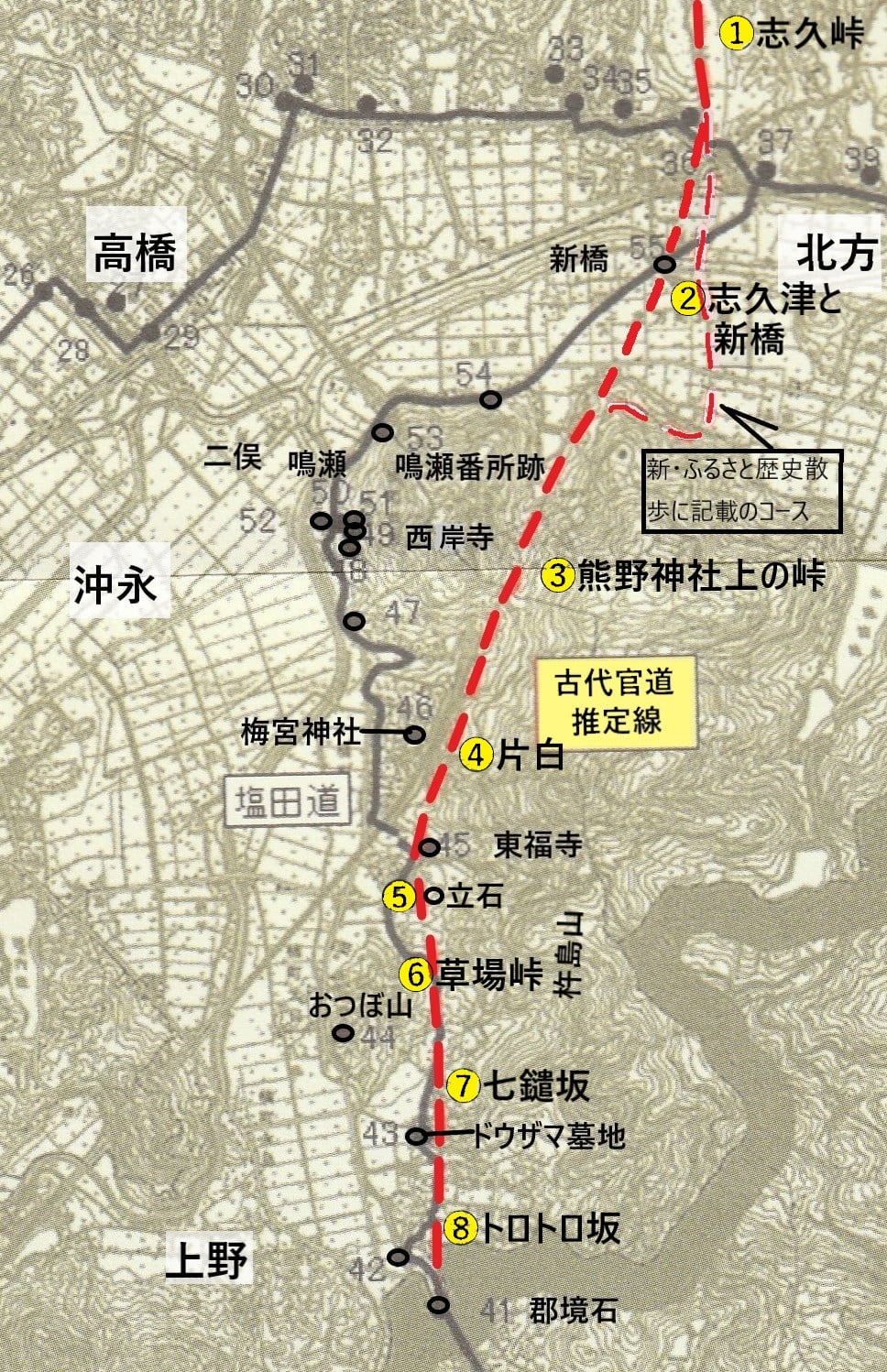

図① 橘町を通る古代官道推定線

古代官道とは、奈良時代(710年~794年)に設置された中央(奈良)と各地の国府や郡衙(役所)をつないだ道のことです。

佐賀県には、佐賀市、小城市、多久市を通り、北方町の志久峠を越え、右図のように橘町では杵島山のふもとを通っています。

橘町を詳しく見ると北方町の熊野神社の前から鳴瀬のいぶき村の前へ山越えをし、現代の高速道の側道沿いに南片白の東福寺下を通っていたようです。

七鑓坂は、全国の古代官道を調査した木下良先生が現地を見て「これこそ古代官道だ」と認定された場所です。

(新・ふるさと歴史散歩図を一部修正)

写真1 七鑓坂

ここをクリックすると詳細を見ることができます。

① 古代官道とは

- 奈良時代(710~794)に設置された中央(奈良)と各地の国府や郡衙(役所)をつないだ道です。

- 都と地方を最短距離で結び、物流や軍隊の移動をスムーズに行うのが目的です。

- 全国規模で整備され、直線部分が多いのが特徴です。

- ルートは、現代の高速道路と重なる部分が多くあります。(九州の官道推定マップ/古代の西海道のルート参照)

- 九州では現在の高速道路網が総長6500キロメートル、古代官道は6300キロメートルになります。

- 駅路はその重要度から、大路、中路、小路に区分されました。

当時、国内最重要路線として中央と大宰府を結んだのが山陽道で、西海道の一部が大路でした。中央と東国を結んだ東海道・東山道が中路、それ以外が小路でした。

② 古代官道の駅路(ウィキペディアより抜粋)

- 約16km毎(30里)に駅家(うまや)が置かれ、そこには伝達用として馬が用意されました。

- 駅家に置く馬(駅馬という)は、大路で20頭、中路で10頭、小路で5頭でした。

- 杵島の駅には5頭の馬がいたことになります。

- 駅制とよばれる古代道路におけるシステムによって運用されました。

- 全てが一律に30里であったわけではなく、山陽道は平均駅間距離が一般駅路の3分の2程度でした。

- 水駅や大きな川沿いの駅には駅船も置かれていました。

- 平安時代の法令集である『延喜式』の「諸国駅伝馬」の条項に、全国66国2島(壱岐・対馬)における国別の駅名と駅馬の数が記載されており、その当時の総駅数は402駅あったとされます。

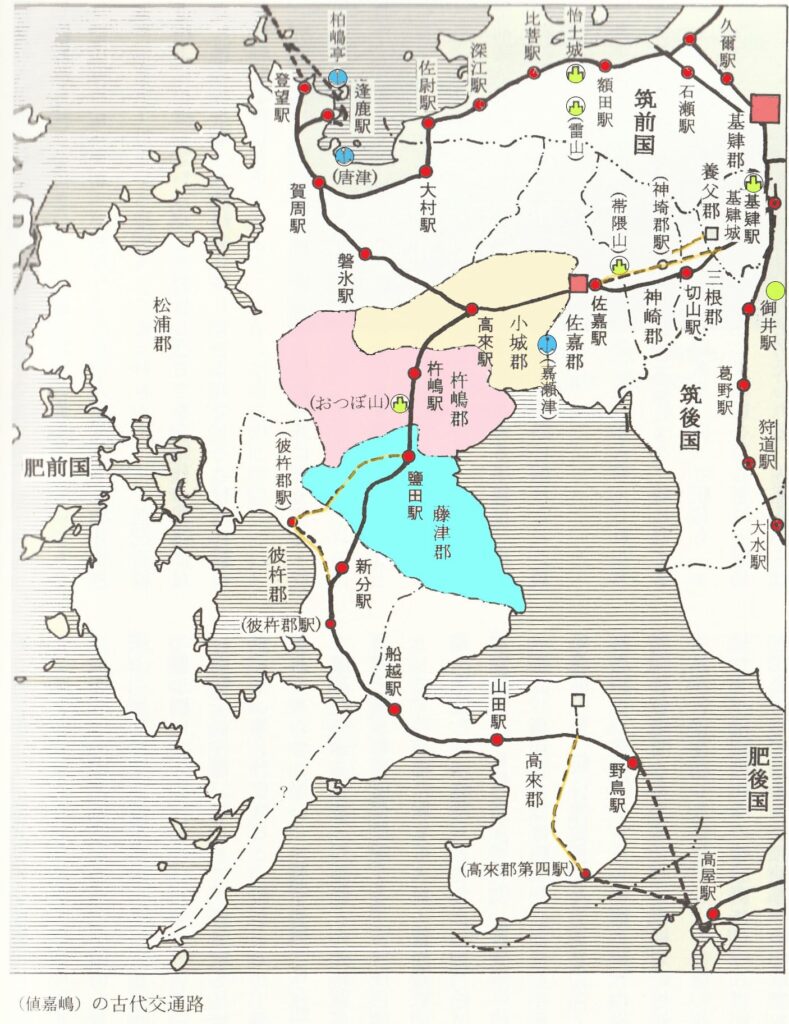

③ 肥前の駅 諸本から

- 延喜式によると佐賀より西には多久の高来駅、杵島郡の杵島駅、藤津郡の塩田駅、彼杵郡の彼杵駅が置かれました。

- ほぼ直線の道路を整備しており、佐賀平野では直線部分が17kmにもなります。

- 肥前国の国衙(国府)があった大和町尼寺から多久高来まで約16kmです。

- 高来から北方町志久峠、医王寺、鳴瀬いぶき村付近、立石までは約16kmです。

- 塩田は吉田まで16km、吉田から彼杵まで16kmと橘町まちづくり協議会では推定しています。

- 塩田については、県の古代官道調査報告書(H7.3月)

図③ 肥前古代官道想定図では塩田を候補としています。 - 彼杵の宿の想定場所として、今の大村市福重の紹介ページでも馬込(馬を泊めておく所)、立石(道標の石がある所)などの地名が残っています。

図③:肥前古代官道想定原図「事典日本古代の道と駅」

(木下良より)をベースに着色しています

④ 駅のルート推定

から.jpg)

図④:肥前の古道地図「風土記の考古学」(小田富士雄編)から

★塩田・彼杵間や唐津が木下良の図とは異なっています。

史跡 おつぼ山神籠石 第1土塁

(現地、解説板より抜粋しております)

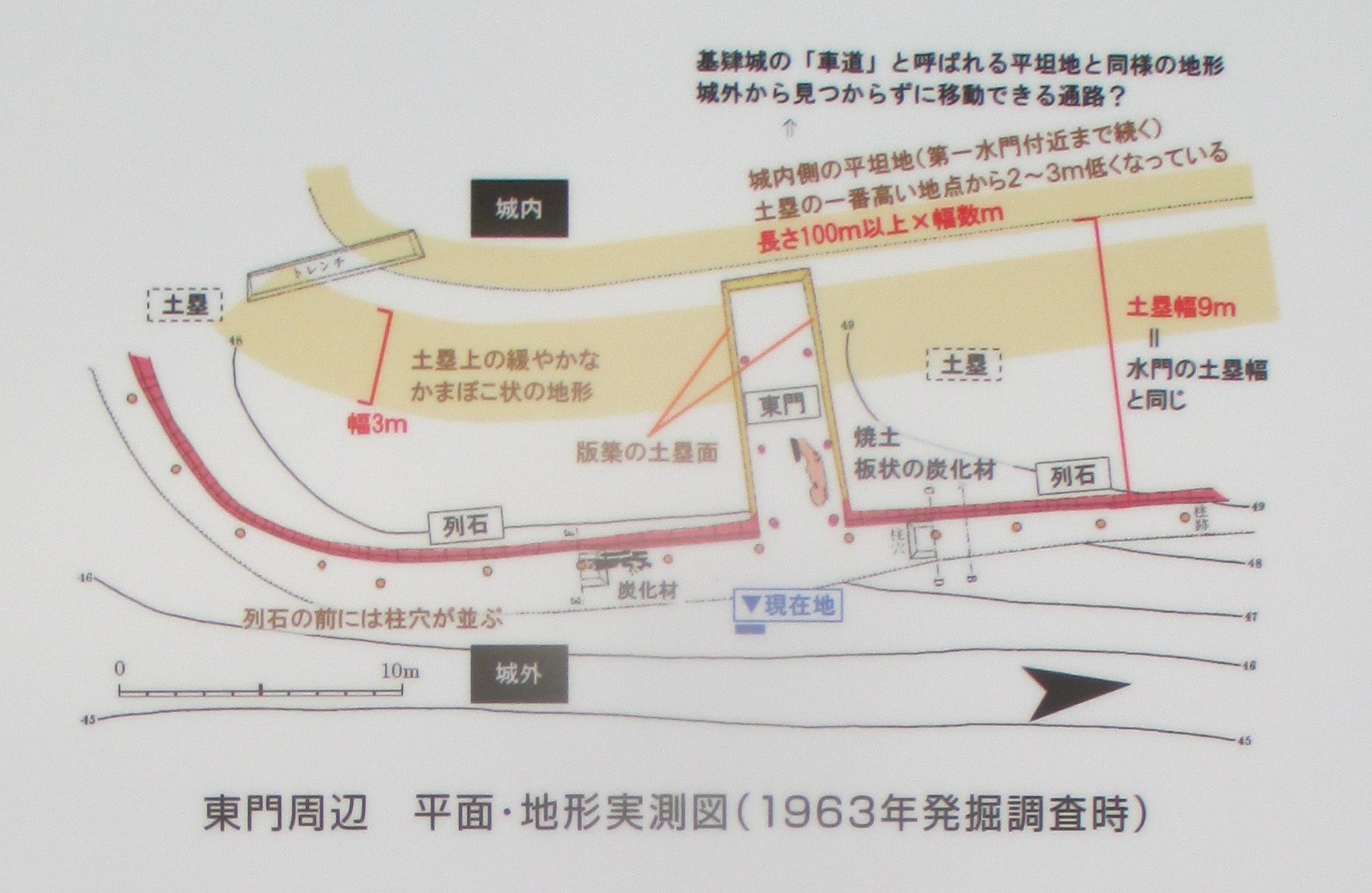

第一土塁

道路右側の列石と土塁

朝鮮半島の山城をモデルに造られた古代山城の城壁には、石で築かれた場所(石塁)と土で築かれた場所(土塁)があり、山を廻って敵の侵入を阻みます。 基本的に「版築」 と呼ばれる土木技術を用いた土塁が主流になっています。

版築は中国大陸の黄河流域で発生した土木技術で、突棒で土を叩き締めて硬い地盤を作り出す技術で、6世紀末に日本列島に伝わり寺院・宮殿の基壇(基礎)の造成に用いられました。 遺跡の発掘調査から3種類の版築技術が大陸から日本列島に伝わっていることがわかっています。

当時最先端の技術が古代山城の城壁にも導入され、 傾斜が60~80° もある垂直に近い土壁土塁を造り出しています。

第一土塁の見どころ

おつぼ山の北東側で確認された城壁の一部は「第一土塁」と呼ばれ、小高い丘の間の谷部を塞ぐ形で築かれています。

他の地点の門 水門と同じく幅9mで、西側の丘と同じ高さまで土を積み重ね、 両側がさらに深い谷になっている場所に人工的な土壁を築いています。

史跡 おつぼ山神籠石 東門・列石

東門全景

(現地解説板より抜粋しております。)

東門の見どころ

おつぼ山の東側で発見された門は「東門」と呼ばれています。 城壁の途中に設けられた平面形の一番シンプルなプランの門です。 掘立柱建物の跡が確認されています。

城門入口の正面は段差のある壁になっており、すんなり城内には入れない造りになっています。 城内の人間の協力がなければ入城することのできない、防御するのに優れた城門構造となっています。

このタイプの門は「懸門」と呼ばれ、日本列島の中近世の城には見られないタイプの門です。 朝鮮半島では高句麗(朝鮮半島の北部にあった国)地域の山城で多く確認されている戦闘に特化した門です。

古代山城の列石

古代山城のうち神籠石系と分類される山城の最大の特徴である加工された石の並びは「列石」と呼ばれます。 以前はこの石の並びのみが注目され議論になりましたが、おつぼ山・岩城山(山口県) の発掘調査により、敵の進入を防ぐ城壁の一部で土塁基礎部分の土留め石(基礎石とも呼ばれる)と考えられるようになりました。

列石とその加工の特徴

外皮版築と呼ばれる盛土で覆われている列石が調査で確認されていることから、 近年の研究では雨水や霜から土塁の基礎を守る役目もあったと推測されています。

なお、朝鮮半島の山城でも列石が確認されています。 板状に割った石を1~2段積むもので、おつぼ山を含む北部九州の古代山城に見られるような切石列石と呼ばれる全面加工した石材を隙間なく並べるタイプは、現時点では確認されていません。

列石の見どころ

東門と曲線を描く列石

おつぼ山では昭和38~39年の調査で1313個の石材が確認されており、列石を含む城壁の長さの推定は1870mです。おつぼ山も有明海沿岸の古代山城に多い曲線の城壁ラインを基本としており、そのカーブに合わせた石材加工技術はそれまでの日本列島にはない高い技術です。