神武天皇社

『橘町史跡めぐり』には「神武天皇社はこの地域に残った建借間族が、自分達の祖神である神武天皇をお祭りするために建立した石碑である」と白石町出身の郷土史家の言葉を借りて書かれています。

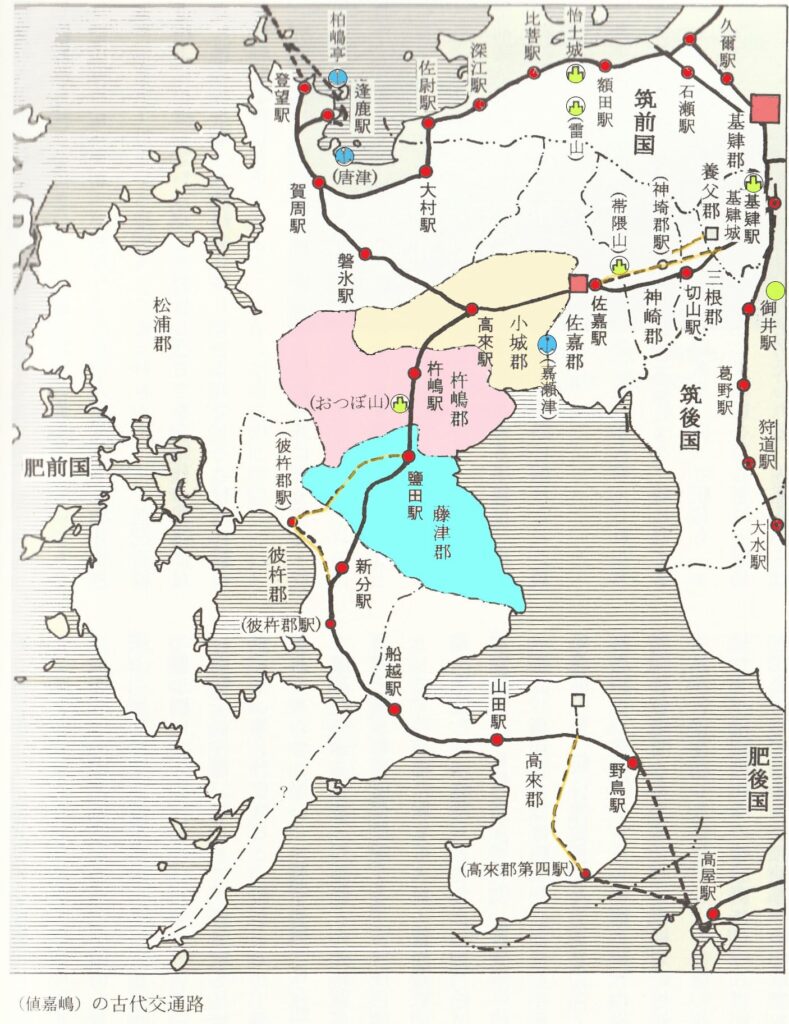

建借間族とは神武天皇の子孫で、古代のころ杵島山周辺に住んでいたとされる人びとで、常陸の国(今の茨城県)の筑波山周辺へ東征してそこを治めたとされます。

- 神武天皇ってだれ?

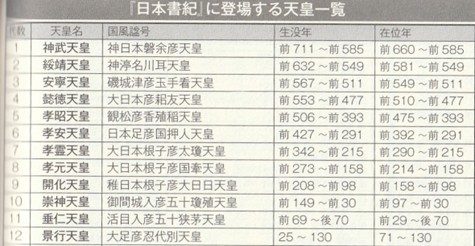

神武天皇は日本最初の天皇とされる人で、日本書記という古い本に書かれています。この天皇には「はつくにしらすすめらみこと」と読み名をふっていますが、第10代の崇神天皇にも「はつくにしらすすめらみこと」と読み名をふっていますので、初代の天皇が二人もいることになります。太平洋戦争までは、日本の天皇は神武天皇から存在していたと教えていましたが、下の表に示したように100年以上も在位している天皇もいることから、今では第10代までは伝説上の人物で、崇神天皇が実在する初代の天皇ではないかと考えられています。

- いつ頃からあるの?

前出の著書には「石の風化が進み神武天皇の文字以外は読み取ることができない」と書かれています。石碑を調査された橘町歴史研究会の前会長によると、石碑は比較的に新しいもので、古代からのものではなさそうとのことです。

- だれが造ったの?

記録が無いので、いつ、誰がたてたかは分かりませんが、南楢崎地区の人がまつったものとおもわれます。

- お祭りの様子は?

前出の著書には「夏祭りが7月14日に南楢崎区全戸が奉仕して浮立などを奉納され、杉の緑の小枝を使った美しい鳥居を作って奉納するのが例になっている」と書かれています。

* 現在も7月14日に全戸で浮立を奉納しています。

から.jpg)