平安時代末期になると、政治・社会の混乱が増し「末法思想」が広がりました。そんな時代背景の中で「ただ念仏を唱えるだけで往生がかなう」という浄土教は大変魅力的で、人々に浄土思想が広まりました。

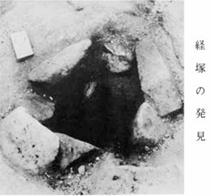

経塚は、平安時代の人々がお願いごとをするために、経典を埋めて祈ったものです。2つの経塚は、神籠石調査の時に見つかりました。青銅製の経筒に金粉が塗ってあったらしいと郷土史『ゆか里』に書かれています。

時代的には平安時代前期にあたります。

下記 ▶豆知識 をクリックすると内容を表示します。

↓

豆知識 末法思想(まっぽうしそう)

末法思想(まっぽうしそう)とは、釈迦の死後、仏教の教えが衰え、悟りを得る人がいなくなる時代が到来するという仏教の歴史観です。正法、像法の時代を経て、最後には仏教の教えだけが形骸化して残り、人も世も乱れる「末法」の時代に入ると考えられました。日本では1052年(永承7年)から末法に入ると信じられ、その不安感から浄土教が広まりました。

時代の区分

末法思想では、釈迦入滅後の時代を以下のように3つの期間に分けます。

- 正法(しょうぼう)

釈迦の教えと修行、そして悟りを得る人が存在する時代。 - 像法(ぞうほう)

釈迦の教えが形として残り、修行する人もいますが、悟りを得ることは難しい時代。 - 末法(まっぽう)

教えも修行も衰え、悟りを得る人がいなくなる、暗黒の時代。

日本の状況

- 1052年の末法到来説

日本では平安時代中期に、釈迦入滅後2000年が経過し、1052年が末法の時代に入るとする説が有力になりました。 - 世の乱れ

この時期は、天災や飢饉が相次ぎ、武士の台頭など世の中が混乱し、末法の時代に入ったという不安感を広めました。 - 浄土教の流行

末法では現世での救いが得られないと考えられたため、亡くなった後に極楽往生できることを願う浄土教が広く信じられるようになりました。

Google AIによる概要 より

豆知識 浄土思想(じょうどしそう)

浄土思想とは、阿弥陀如来(あみだにょらい)の無限の慈悲によって、人々が死後に「極楽浄土(ごくらくじょうど)」という仏の国へ生まれ変わることを願う教えです。煩悩を抱えた人間がそのままでは悟りを開くことが難しいため、阿弥陀仏に救いを委ね、ひたすら「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」と念仏を唱え、極楽浄土への往生を願うものです。この思想は法然(ほうねん)や親鸞(しんらん)らによって広まり、日本で広く民衆に受け入れられてきました。

浄土思想のポイント

- 阿弥陀仏の救い

浄土思想の中心は、阿弥陀仏の「他力本願(たりきほんがん)」の救いです。自分自身の力ではなく、阿弥陀仏の力によって救われると考えます。 - 極楽浄土への往生

念仏を唱え、阿弥陀仏の誓いを信じることで、この世の穢れた(けがれた)世界から離れ、阿弥陀仏が住む極楽浄土へ往生できると説いています。 - 念仏

最も特徴的な実践は「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えることです。この念仏を唱える行為が、極楽浄土へ往生するための重要な手段となります。 - 時代背景

仏教が盛んになるにつれて、特に鎌倉時代の世情不安の中で、民衆からの共感を得て広まりました。

歴史的発展

豆知識 経塚(きょうづか)・経筒(きょうづつ)

「経塚」は、仏教の経典を「経筒」という容器に入れて地中に埋納した場所です。経筒は経典を湿気や風化から保護するための容器で、銅製が主ですが、陶製や石製などもあります。経塚は仏法の滅亡を意味する「末法思想」が広まった平安時代末期から鎌倉時代にかけて盛んになり、仏の教えを未来に伝えるための「タイムカプセル」のような役割を持っていたと考えられています。

経筒(きょうづつ)とは

- 仏教経典を納めるための円筒形の容器です。

- 耐久性のある材料で作られ、銅製が最も多いですが、鉄製、陶製、石製などもあります。

- 上部にはつまみや宝珠形の蓋が付いていることが多く、経筒自体が仏塔を模した形をしています

- 経筒には経塚造営の目的や、関係者の名前などが銘文として彫られていることもあり、当時の歴史を知る貴重な資料となります。

経塚(きょうづか)とは

- 経筒をさらに石や陶器の容器に入れ、土中に埋めた場所、またはその塚のことです。

- 平安時代末期に広まった末法思想(仏教の教えが衰退するという考え方)に基づき、将来に仏の教えを届けるという願いを込めて作られました。

- 経筒以外にも、銅鏡、小刀、仏像、仏具、小型の容器、古銭などが副納品として一緒に埋められることもありました。

- 経塚は、現代のタイムカプセルのように、未来の人々へ願いや教えを託すためのものでした

Google AIによる概要 より