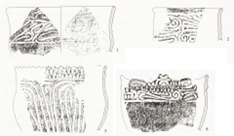

旧石器時代~縄文時代にかけての遺跡です。石刀・ナイフ型石器・掻器などが見つかりました。また神籠石第一水門の柱穴から阿高式という縄文土器も見つかっています。

阿高式土器とは、土器の表面に縄目文が残る土器です。隣接する草場遺跡からも旧石器時代の石器がたくさん見つかっており、この一帯は、縄文時代には人々が暮らしやすい場所だったと考えられます。

水門の北部からは、中世の社寺の石積跡も見つかっています。

時代的には旧石器時代の遺跡です。

下記 ▶豆知識 をクリックすると内容を表示します。

↓

豆知識 掻器(そうき)

掻器とは、旧石器時代に使われた石器の一種で、主に皮をなめすために使われた道具です。剥片(はくへん)と呼ばれる石の破片の端を加工して作られ、刃の部分は厚く、丸みを帯びているのが特徴です。

Google AIによる概要 より

豆知識 阿高式土器(あだかしきどき)

阿高式土器とは、縄文時代中期(約5000年前)に九州で特徴的に作られた深鉢形土器です。指先状のもので描いた「太形凹線文(ふとがたおうせんもん)」と呼ばれる文様が口縁部から胴部にかけて施されているのが特徴で、底部の外側には木の葉やクジラの脊椎骨の圧痕が見られることがあります。

Google AIによる概要 より