おつぼ山神籠石 第一水門・南門

-

古代山城における門

城壁で囲まれた古代山城では城内に出入りできる場所が限られているため、城の防衛で要となる施設が「門」です。

2000年以降、全国で発掘調査の例が増え、門が設置された場所(立地)、城壁との関係(上から見た平面形)、城門建物の構造などの面で研究が進んでいます。

第一水門(東より見た写真)石垣アーチの先が南門跡

平面図

-

南門の見どころ

第一水門傍で発見された門は「南門」と呼ばれています。

水門の傍に設けられるタイプで、城壁の途中に設けられる一番シンプルな平面形の、掘立柱建物を設けた門です。

水門を利用した石壁と、城を取り囲む土塁の土壁に挟まれた造りが特徴です。

第一水門 西側裏から見た写真

-

第一水門の見どころ

おつぼ山の東側で見つかった水門は 「第一水門」と呼ばれています。 この水門は飛鳥時代初頭に伝えられた朝鮮半島の石材加工技術によって築かれています。 当時の日本列島で最先端の土木技術で、その特徴はブロック状に加工した石を組合せる隙間のない石積みです。 日本では雨対策として、自然石・割れたままの石を利用した隙間のある石積みが主流で、おつぼ山のような完全に加工した石による石垣が登場するのは江戸時代後期になってからです。

水門

-

この古代山城に関する唯一の遺物、 柱根

第一水門の前では、柱根3本が発見されています。 排水口近く、3m間隔で見つかりました。

第一号柱根は残存長96cm、最大径21cm。

第二号柱根は残存長140cm、最大径24cm。

第三号柱根は残存長170cm、最大径25cmです。

鑑定で、日本に自柱する樹木のなかで最も重くて硬い木の一つイスノキということがわかっています。

この3本の柱根は、城壁の建造に使われたと考えられており、おつぼ山における古代山城に関する唯一の資料とし貴重です。

柱穴と柱根 その断面図

2012年、 武雄市重要文化財に指定されました。

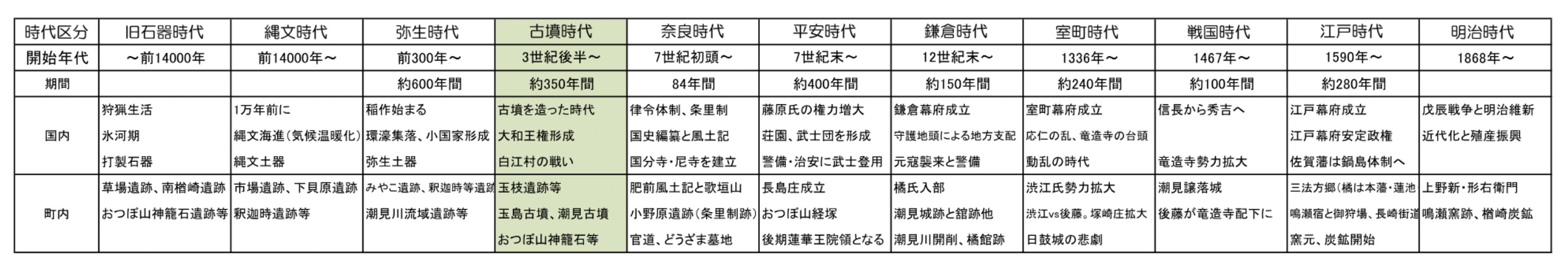

時代的には古墳時代の史跡です。