東門全景

(現地解説板より抜粋しております。)

東門の見どころ

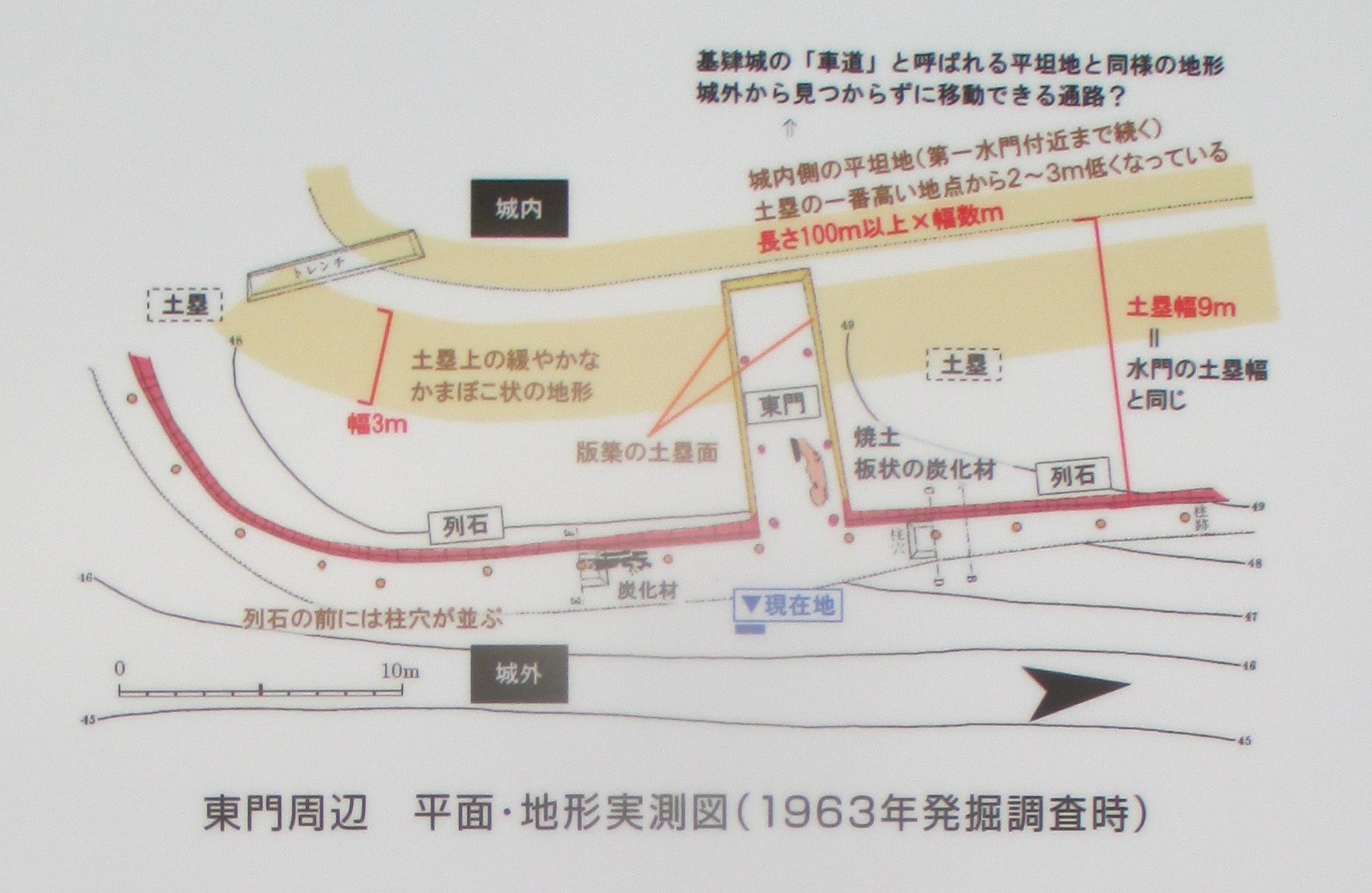

おつぼ山の東側で発見された門は「東門」と呼ばれています。 城壁の途中に設けられた平面形の一番シンプルなプランの門です。 掘立柱建物の跡が確認されています。

城門入口の正面は段差のある壁になっており、すんなり城内には入れない造りになっています。 城内の人間の協力がなければ入城することのできない、防御するのに優れた城門構造となっています。

このタイプの門は「懸門」と呼ばれ、日本列島の中近世の城には見られないタイプの門です。 朝鮮半島では高句麗(朝鮮半島の北部にあった国)地域の山城で多く確認されている戦闘に特化した門です。

古代山城の列石

古代山城のうち神籠石系と分類される山城の最大の特徴である加工された石の並びは「列石」と呼ばれます。 以前はこの石の並びのみが注目され議論になりましたが、おつぼ山・岩城山(山口県) の発掘調査により、敵の進入を防ぐ城壁の一部で土塁基礎部分の土留め石(基礎石とも呼ばれる)と考えられるようになりました。

列石とその加工の特徴

外皮版築と呼ばれる盛土で覆われている列石が調査で確認されていることから、 近年の研究では雨水や霜から土塁の基礎を守る役目もあったと推測されています。

なお、朝鮮半島の山城でも列石が確認されています。 板状に割った石を1~2段積むもので、おつぼ山を含む北部九州の古代山城に見られるような切石列石と呼ばれる全面加工した石材を隙間なく並べるタイプは、現時点では確認されていません。

列石の見どころ

東門と曲線を描く列石

おつぼ山では昭和38~39年の調査で1313個の石材が確認されており、列石を含む城壁の長さの推定は1870mです。おつぼ山も有明海沿岸の古代山城に多い曲線の城壁ラインを基本としており、そのカーブに合わせた石材加工技術はそれまでの日本列島にはない高い技術です。