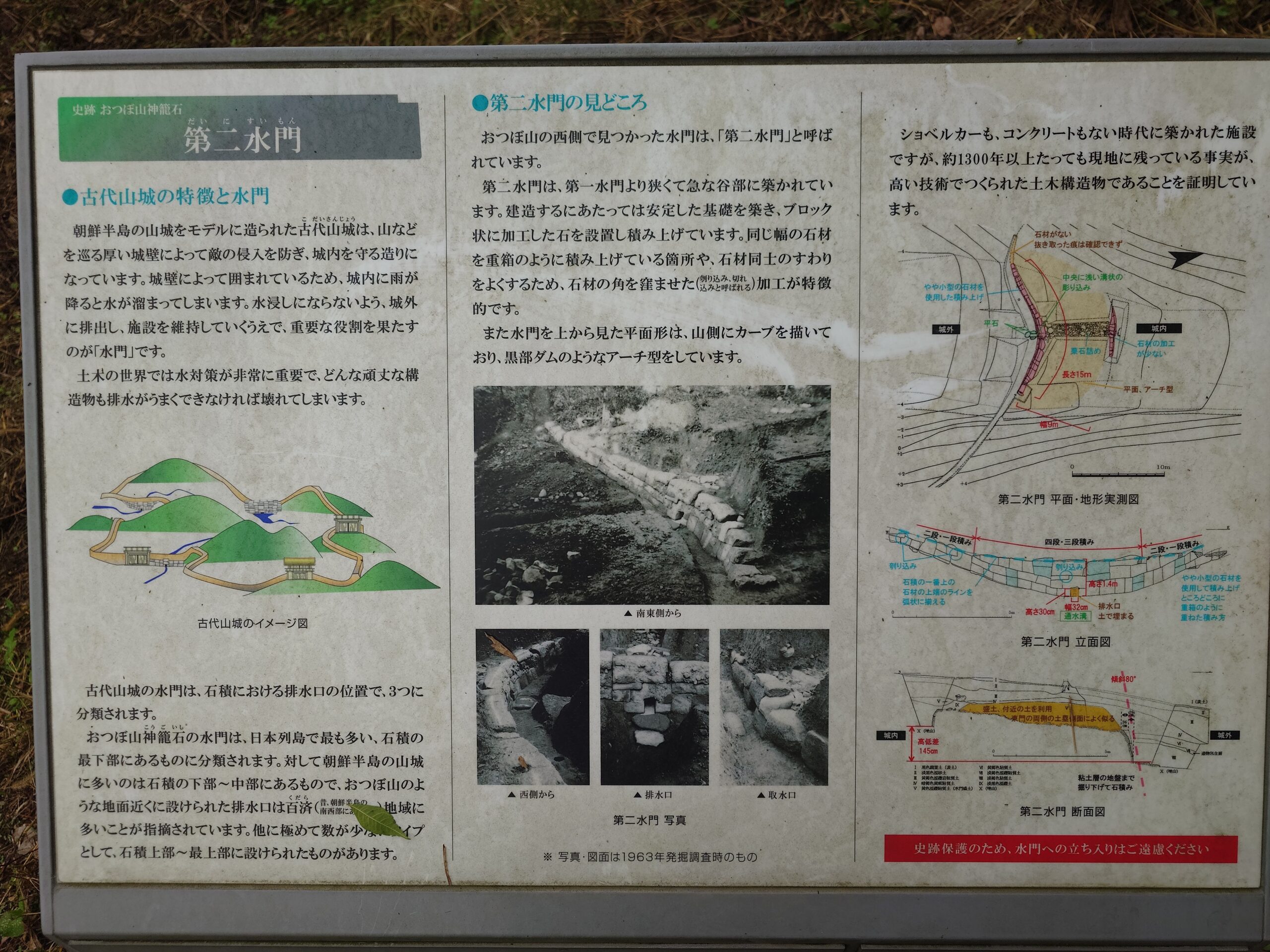

第二水門

-

古代山城の特徴と水門

朝鮮半島の山城をモデルに造られた古代山城は、山などを巡る厚い城壁によって敵の侵入を防ぎ、城内を守る造りになっています。 城壁によって囲まれているため、城内に雨が降ると水が溜まってしまいます。 水浸しにならないよう、城外に排出し、施設を維持していくうえで、重要な役割を果たすのが「水門」です。

土木の世界では水対策が非常に重要で、どんな頑丈な構造物も排水がうまくできなければ壊れてしまいます。

古代山城の水門は、石積における排水口の位置で、3つに分類されます。

おつぼ山神籠石の水門は、日本列島で最も多い、石積の最下部にあるものに分類されます。 対して朝鮮半島の山城に多いのは石積の下部~中部にあるもので、おつぼ山のような地面近くに設けられた排水口は百済地域に多いことが指摘されています。他に極めて数が少なイプとして、石積上部~最上部に設けられたものがあります。

-

第二水門の見どころ

おつぼ山の西側で見つかった水門は、 「第二水門」と呼ばれています。

第二水門は、第一水門より狭くて急な谷部に築かれています。建造するにあたっては安定した基礎を築き、ブロック状に加工した石を設置し積み上げています。 同じ幅の石材重箱のように積み上げている箇所や、石材同士のすわりをよくするため、石材の角を窪ませた(飲み込みる)加工が特徴的です。

また水門を上から見た平面形は、山側にカーブを描いており、黒部ダムのようなアーチ型をしています。

ショベルカーも、コンクリートもない時代に築かれた施設ですが、 約1300年以上たっても現地に残っている事実が、高い技術でつくられた土木構造物であることを証明しています。