駒澤大学考古学研究会『先史6号』という本に、地元在住の國平健三が草場遺跡出土の旧石器時代の石器を紹介されています。「北楢崎地区では昭和38年から42年にかけミカン園が開墾され、造成によって安山岩製石器や黒曜石製石器が百数点出土したので整理し、草場遺跡と命名」とあります。

と後背地の北楢崎古墳群-1-scaled.jpg)

写真① 草場橋から草場遺跡(集落)と後背地の北楢崎古墳群

時代的には旧石器時代の遺跡と思われます。

草場遺跡について、下記目次に沿って少し詳しく解説します。

目次

1節 草場遺跡の位置と全体配置

(1)位置と他の遺跡との位置関係

(2)関係する事業と調査報告書

(3)調査の経緯と遺構図

2節 検出遺構とその時期について

(1) 古墳

3節 出土遺物について

(1) 旧石器時代の遺物

(2)縄文時代の遺物

(3)時代言及がない遺物

4節 考察

(1) 草場遺跡の基本的性格

(2) 國平健三氏の考察

(3) 草場遺跡は旧石器時代から人々が暮らしやすい場所だった

クリックすれば記事が開きます

1節 草場遺跡の位置と全体配置

(1)位置と他の遺跡との位置関係

草場遺跡は武雄市橘町大字大日字草場にあります(図1おつぼ山周辺遺跡地図参照)。写真① はおつぼ山神籠石の入り口にある草場橋から草場遺跡(北楢崎集落内)と後背地に広がる北楢崎古墳群を写したものです。草場遺跡は、おつぼ山神籠石の石材を取った立岩塊の下に広がる扇状地で、古代には、この近くまで海が入り込んでいたと考えられる場所です。

と後背地の北楢崎古墳群-scaled.jpg)

(2)関係する事業と調査報告書

草場遺跡の調査には下記のものがあります。

- 1次調査:國平健三氏による調査①(個人)

昭和38年~42年にかけて、ミカン園造成によって出土した安山岩製

石器や黒曜石製石器百数点を整理し、それらをまとめて投稿したもの - 2次調査:圃場整備事業に伴う確認調査②(武雄市教委)

- 3次調査;宅地開発に伴う確認調査③(武雄市教委)

また関連する史料にあげられるものは、武雄市史上巻(1972)があります。これを基に各種資料に旧石器時代の遺跡として記載されています。

本レポートは、これらの経緯や近接するおつぼ山神籠石との関連を述べることとします。

① 『先史』6号 駒澤大学考古学研究会(1970)

② 『佐賀県基盤整備文化財調査9』佐賀県教育委員会(1991)

③ 『H3~11年度開発に伴う確認調査』H9 武雄市教育委員会(1997)

(3)調査の経緯と遺構図

湯か里51号の草場遺跡の稿において、地元在住の「國平健三氏が草場遺跡を旧石器時代の遺跡として駒澤大学考古学研究会『先史』6号に投稿された」ことが紹介されています。

そこで、この『先史』6号を調べてみますと、北楢崎地区では昭和38年から42年にかけてミカン園が開墾され、造成によって黄褐色ローム質層や赤褐色ローム質層から安山岩製石器や黒曜石製石器が百数点出土しました。これら表採遺物を國平健三氏が整理して「草場遺跡」と命名し、投稿したものでした。ですから武雄市史の草場遺跡に関する記事は、國平健三氏のレポートが基礎になっているものと考えられます。

この投稿には遺構図に関係するものがありませんので、「遺跡と周辺の状況」の項から関係事項を抜粋し、箇条書きします。

- 草場遺跡は橘町北楢崎88308番地に位置する丘陵面にある

- 草場と呼称される丘陵地(長さ320m)が扇状に広がる

- 地層や遺物の状況から扇状地を上部(A)標高23m、中間部(B)、舌部(C)標高10mの3段に分けられる

- A部;20~30cmの腐植土の下に黄褐色ローム質層2m以上堆積

- B部とC部;腐食土層の下に黄褐色ローム質層はなく、赤褐色ローム質層となる

- 遺物は丘陵全域から出土

- A部・B部・C部で、石器の形態・制作技法・材料が相違

- 草場遺跡丘陵部とおつぼ山間には沖積面が深く入り込み、ここから阿高式縄文土器片や石器類(剥片石器・掻器・細長石匙・石鏃・石核)、須恵器・土師器が出土④

- 近隣の旧石器遺跡として鬼の鼻山遺跡(安山岩石材)、多久三年山

- 茶園原遺跡、南志田遺跡(黒曜石石材)中野遺跡・柏岳を掲載

2次調査は圃場整備にう調査です。報告書54pには「おつば山神籠石間連の遺構(水門等)の遺存も考えられるため、70箇所の試掘溝を設定したが、1筒所で小穴を確認し、1箇所から瓦片、染付片を検出したに留まった」と書かれています。おつぼ山神籠石南側が調査されたはずですが、試掘調査の範囲データがありません。草場遺跡を含む可能性があるので紹介しておきます。3次調査は宅地 開発に伴う調査(図2盤棺墓周辺地形図参照)です。

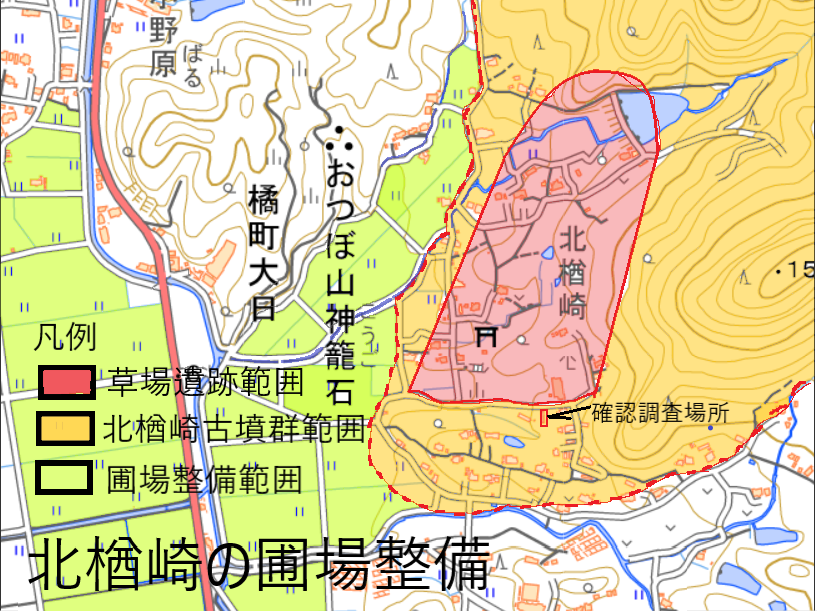

これらの関係を図に示すには1次と2次の調査範囲が不明ですので位置関係を明らかにすることができません。そこで国土地理院の地形図に北楢崎地区の遺跡拡大図(図3)を重ね。圃場整備・各遺跡の関係を示した 図4 北楢崎の圃場整備 を作成しました。3次調査の場所は、正確には北楢崎古墳群の範囲と思われますが、この地域は旧石器時代の遺跡と古墳群が一体として重なっていますので草場遺跡として取り扱われたのかもしれません。

2節 検出遺構とその時期について

2節・3節では主要部分を箇条書きします

(1) 古墳

- 1次調査で「周囲に北楢崎古墳が存在する」「旧石器時代や縄文時代・弥生時代・古墳時代の遺跡が多く存在する」と記載

- C部で半壊の古墳1基(この古墳からも石器を表採)

- 3次で幼児用盤棺墓(岩盤をくりぬいて造られた墓)1基(写真②草場遺跡盤棺墓参照)副葬品なし(古墳時代5世紀前半頃)

- 周辺試掘溝でもほかの遺構検出はなし

3節 出土遺物について

(1) 旧石器時代の遺物

- A部

最下層に安山岩製握槌状石器・スクレーバー類(図5 A部の旧 石器①)次にブレード(図6 A部の旧石器②N08)ドリル(図6A部の旧石器②N09)を含む層がその上に、さらにその上に縄文土器(図7 A部の旧石器③N080~89)が来ると想定している - B部

フレーク・ドリル等はブレード技法によるもので他の石器の製作技法が異なる。黒曜石製石器しか出土しない。(図8B部の旧石器) - C部

材料は古境石と安山岩。制作技法はB部と同じものがある。石器が小型し、石器組成が多様化している(図9 C部の旧石器)

(2)縄文時代の遺物

- A部:第1次剥離面が新しいので7番コアや80以降の石器類(図7)

- B部:特に記載なし

- C部:石匙や石鏃、サイドスクレーバー(図9 N051)

(3)時代言及がない遺物

- 土錘3点 須恵器片(杯)

4節 考察

(1) 草場遺跡の基本的性格

草場遺跡は旧石器時代から人々が生活した場所です。

(2) 國平健三氏の考察

- 旧石器の製作技法の分析から、草場丘陵に3段階の石器分布が考えられ、標高の高いA部が最も古く、表層に近い所が縄文期の石器、旧石器時代の石器を2段階に分けて想定されています。

- 丘陵舌部(C部)が比較的新しい時代と想定。石器も小型化多様化していると考えられています。

- 石器の材料(安山岩と黒曜石)は外部から持ち込まれたものと考えられ、安山岩は鬼の鼻山産、黒曜石は柏岳を想定。また、出土石器に認められる擦痕は人為的な石器の使用によるものとも想定されています。

- ただし、出土物が表採の物なので、上記想定は制作技法に頼ったものであり、今後層位的な調査と分析が必要ともされています。

(3) 草場遺跡は旧石器時代から人々が暮らしやすい場所だった

北楢崎・南楢崎・上野・潮見地区は、古代の海岸線に面した場所で、古代潮見川の河口があった場所になります。旧石器時代から人々はこの地域で暮らしていた場所ですので、圃場整備事業で遺構や遺物の検出が少なかったことは残念でした。

「ドウザマ墓地」と呼ばれる墓地のある尾根から北楢崎集落がある範囲は、旧石器時代から古墳時代までの遺跡の宝庫だと考えられます。宅地開発が進んでいますが、開発にあたっては確実な調査がなされることを期待します。