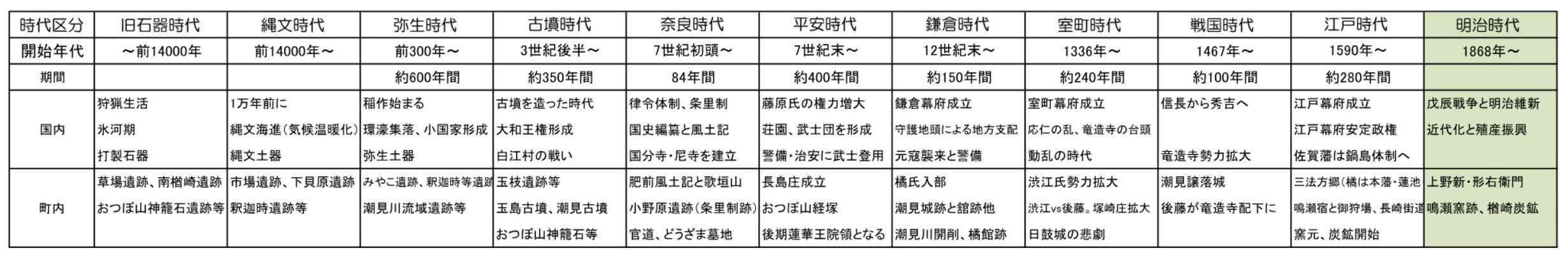

古川製陶所の奥にありました。明治36年に橘町上野の山口秀古と言う人が甕窯として築いた7室の登り窯です。鉢・甕・人形などが焼かれましたが、明治43年に窯を廃止したと記録にあります。

橘の甕は、上野の「本登り窯」などで、江戸後期から焼かれています。甕は空気をわずかに通すので、飲み水を貯めたり、焼酎や醤油などの醸造用として重宝されました。

橘の甕は、塩田や鳴瀬の港から積み出され、遠くは海外にも輸出されたそうです。

この窯跡は明治時代の遺跡です。

下記 ▶豆知識 をクリックすると内容を表示します。

↓

豆知識 塩田、塩田津(しおたつ)

塩田津とは、佐賀県嬉野市にある、長崎街道の宿場町と有明海の干満を利用した川港が交わる歴史的な商家町です。江戸時代に火災や風水害に強い漆喰で覆われた大型町家「居蔵家(いぐらや)」が発展し、塩田石工が造った恵比寿像などとともに、重厚で歴史的な町並みが形成されています。2005年には「重要伝統的建造物群保存地区」に選定され、現在もその歴史的景観が保たれています。

塩田津の特徴

-

歴史的背景

- 長崎街道の宿場町

江戸時代、長崎街道の宿場として旅人の往来で賑わいました。 - 有明海の川港

有明海の干満差を利用した塩田川の川港として、甕や陶石や陶磁器の積み下ろしが行われ、地域の経済拠点となりました。

- 長崎街道の宿場町